Wege durch die Leere: Strategien gegen das Nichts – von Mythen bis Netflix

Share

Leere will gefüllt werden – oder erst einmal verstanden. Ein Blick in Mythen, Religion, Kunst und Psychologie zeigt, wie wandlungsfähig unsere Antworten auf das Nichts sind.

Innere Leere. Dieses Nichts, das sich ausbreitet wie Nebel, lautlos und doch alles verschluckend. Sie taucht sogar nach unseren Erfolgen auf, wenn das Adrenalin sinkt und das Grübeln wieder beginnt. In stillen Stunden. Oder mitten in der Nacht. Dann fehlt der Sinn fürs Ganze und das nächste Ziel - jede Verbindung scheint gekappt. Philosophisch erinnert dieser Zustand an Albert Camus’ „Absurdität des Lebens“: das Gefühl, dass unser Bedürfnis nach Sinn auf eine schweigende Welt trifft. Dieses Erleben ist aber so alt wie die Menschheit. Und seit Jahrtausenden suchen wir Wege, es zu bannen, zu verstehen oder zu verwandeln.

Mythos und Magie – das Gesicht des Unfassbaren

Die ältesten Strategien gegen die Leere stammen aus einer Zeit ohne Psychologie oder Soziologie. Wer die innere Leere spürte, projizierte sie nach aussen. In Mesopotamien erzählte man von Tiamat, der Chaosgöttin, deren Zerstörung erst die ersehnte Ordnung brachte. Die Griechen kannten Erebos, die personifizierte Dunkelheit. Diese Mythen gaben der Leere eine Gestalt – und damit auch eine gewisse Beherrschbarkeit. Anthropologen wie Mircea Eliade beschrieben, wie Rituale und Opferhandlungen nicht nur religiöse Akte, sondern auch psychologische Ventile waren. Ein Name, ein Bild, ein Bann – das waren die Werkzeuge gegen das Unkontrollierbare.

Philosophie und Religion – mehr Sinn gegen das Nichts

Mit der Philosophie kam der Versuch, die Leere rational zu fassen. Im Buddhismus ist sie eng verwandt mit Dukkha, dem Leiden durch Anhaftung. Die stoische Schule in Rom empfahl, den Geist durch Tugend und Selbstdisziplin zu festigen – eine Leere des Begehrens als Befreiung von empfunderer Leere im Leben. Das Christentum deutete Leere oft als Entfernung von Gott, wie in den Psalmen Davids oder in Jesu Schrei am Kreuz: "Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Im 19. Jahrhundert markierte Nietzsche mit dem „Tod Gottes" den Verlust einer gemeinsamen metaphysischen Sinnquelle: "Gott ist tot. Wir haben ihn getötet." Hannah Arendt sah in der Leere eine politische Gefahr – ein Vakuum, in dem Totalitarismus gedeihen kann. Sinngebung wurde damit nicht nur zu einer persönlichen, sondern zu einer gesellschaftlichen Aufgabe und Verantwortung.

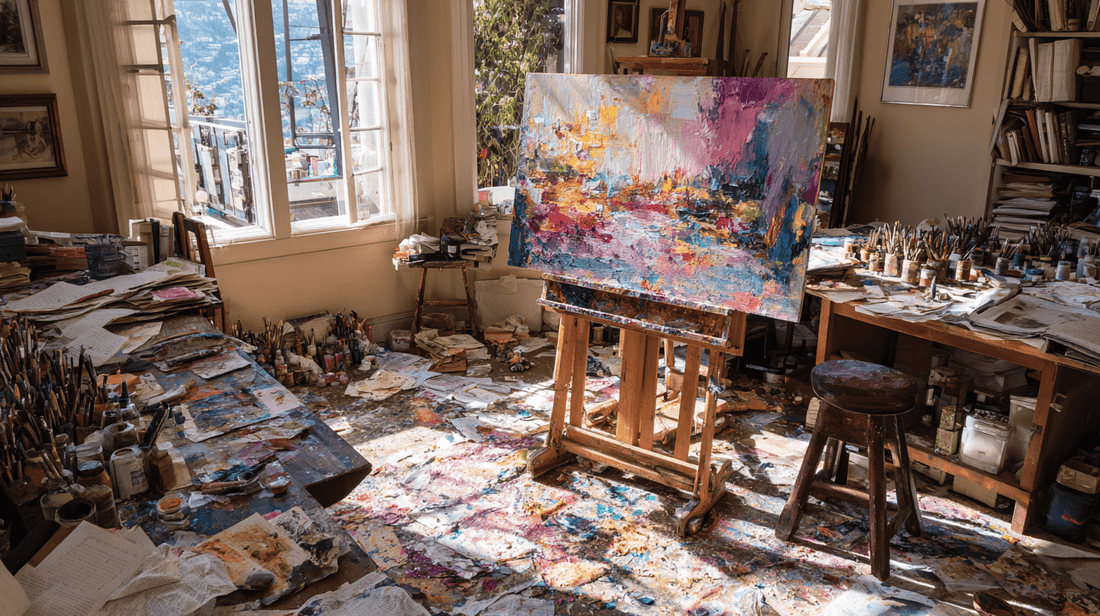

Kunst und Kultur – die Verwandlung der Leere

Kunst ist seit Jahrhunderten eine Brücke zwischen innerem Mangel und äusserem Ausdruck. Die Romantiker des 19. Jahrhunderts – z.B. Caspar David Friedrich mit seinen weiten, leeren Landschaften – machten das Nichts selbst zum Bildmotiv. In der Literatur führte Franz Kafka die Beklemmung des modernen Menschen zu einer radikalen Form: Der Held irrt durch endlose Bürokratien, gefangen in einer Leere aus Sinnlosigkeit und wirren Prozessen. In der Musik übersetzte Gustav Mahler existentielle Fragen in wehmütige Symphonien. Die Psychologie nennt das Sublimation: Energie, die nicht zerstört, sondern der Form dient. Wer erschafft, hält der Leere den eigenen Spiegel vor – und verändert sie.

Psychologie – das Signal dahinter erkennen

Heute versteht man empfundene Leere zunehmend als Symptom von etwas dahinter Verstecktem und Unbenannten. Psychoanalytiker wie Heinz Kohut sahen sie besonders bei Menschen, die in ihrer Kindheit zu wenig emotionale Spiegelung erfuhren. Viktor Frankl interpretierte sie als Folge von Sinnverlust – besonders deutlich bei KZ-Überlebenden, die er behandelte. Die moderne Trauma-Forschung, etwa von Bessel van der Kolk, zeigt, dass Leere oft die Sprache des Körpers ist, wenn Worte fehlen. Der psychologische Ansatz lautet: nicht betäuben, sondern verstehen. Aushalten, beobachten, nach innen gehen – und so die Verbindung zu sich selbst wieder herstellen. Das erfordert Mut, weil es das Gegenteil unserer schnellen Ablenkungskultur ist.

Kompensation – Leere unter Dauerbeschallung

Die Gegenwart hat eine eigene Strategie entwickelt: permanente Reizüberflutung. Marshall McLuhan sprach schon in den 1960ern von der „Gutenberg-Galaxis“, den Büchern, die durch elektronische Medien abgelöst werde – mit einer Dauerpräsenz von Bildern und Tönen. Heute ist diese Prognose Wirklichkeit: Streaming, endloser Social-Media-Feed, Online-Shopping um Mitternacht. Die Leere wird nicht mehr still ertragen, sondern einfach übertönt. Der Soziologe Hartmut Rosa nennt das „Beschleunigungsgesellschaft“ – eine Welt, in der Stille als bedrohlich empfunden wird – und Aktionismus Sinn verleiht. Doch unter der Dauerbeschallung bleibt das Nichts erhalten. Oft kehrt es sogar verstärkt zurück, wenn die Lautstärke wieder sinkt.

Gemeinschaft – Resonanz statt Isolation

Leere gedeiht vor allem in Isolation. Resonanz – das Gefühl, dass das eigene Erleben einen Widerhall findet – ist ein wirksames Gegengift. In traditionellen Gesellschaften waren gemeinschaftliche Rituale, wie Erntefeste oder religiöse Zeremonien, feste Resonanzräume. Heute entstehen solche Räume in Sharing Circles, Therapiegruppen oder ganz informell am bewusst geteilten Küchentisch. Hartmut Rosa betont, dass Resonanz nicht einfach nur „Kontakt“ ist, sondern ein aktiver Prozess: Zuhören, Antworten, Verstehen. In einer Zeit, in der digitale Vernetzung physische Nähe oft ersetzt, ist diese Qualität umso wertvoller.

Die Frage, die bleibt

Von mythischen Dämonen über philosophische Systeme, von der Leinwand bis zum Smartphone – die Strategien gegen die Leere sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Vielleicht ist die entscheidende Frage nicht, ob du Leere kennst. Wer tut das nicht? Die eigentliche Frage lautet: Was tust du, wenn sie sich zeigt? Drehst du den Lärm lauter? Oder wagst du, ihn für einen Moment leiser zu stellen? In dieser Stille könnte sich zeigen, dass die Leere nicht nur ein Feind, sondern auch ein Wegweiser ist – eine Einladung, dich selbst und die Welt tiefer zu erkennen. Nicht, um Sinn zu finden. Sondern, um ihn selbst zu kreieren.